야뇌(野餒) 백동수(白東脩), 거칠고 굶주린 무인의 현실

시절이 하 수상하면 사람이 그립다. 좋은 사람들이 모여 좋은 일을 펼치면 좋은 세상이 열리는 것이다. 국왕이 좋은 인재를 모아 좋은 정책을 펼치면 백성들의 세상살이는 좋아진다. 그런데 그렇게 참 좋은 세상은 만들기가 어렵다. 조선시대에도 그랬다. 사람 귀한 줄 모르면 어느 시대건 피곤한 건 매한가지였다.

정조는 즉위하자마자 군사훈련 개혁을 위해 『병학통(兵學通)』(1776)이라는 진법서를 편찬했다. 조선후기 중앙군영인 오군영(五軍營) 군사들이 보다 안정적인 진법훈련을 통해 통일되었으면 하는 바람이 담겨 있다. 그런데 통일된 진법훈련을 하려고 하니 군사 개개인의 군사무예가 제각각인 것을 확인한 것이다. 그럼 자연스럽게 다음 순서는 군사 개개인이 익혀야 했던 무예를 통일화시키는 작업인 것이다. 그래서 1790년 4월에 군사들이 익힌 무예를 통일시키기 위한 무예서인 『무예도보통지』가 만들어진 것이다.

그때 무예실기를 담당했던 무인이 바로 야뇌(野餒) 백동수(白東脩)였다. 조선시대 사람들이 사용한 호(號)는 많은 이야기를 담고 있다. 그 중 백동수를 가장 잘 표현한 호가 ‘야뇌(野餒):들-야, 굶주릴-뇌’였다. 거친 황야에서 굶주리더라도 자신의 의지를 굽히지 않은 사람이라는 뜻이다. 그의 또 다른 호인 ‘인재(靭齋)’와도 맥이 닿아 있다. 그래서 ‘인(靭)’, 질기고도 질긴...

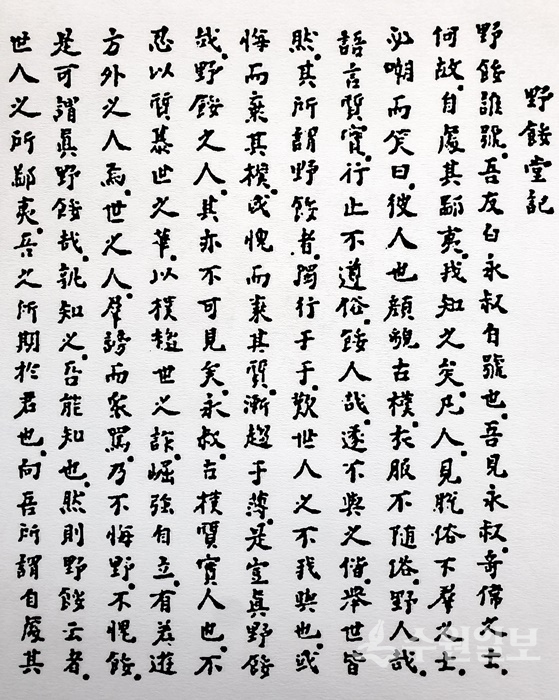

백동수와 이덕무의 관계는 처남매부지간이었다. 백동수의 누님과 결혼한 청장관 이덕무는 그의 문집에 「야뇌당기(野餒堂記)」라는 짧은 글로 그의 ‘호’에 대한 진정한 의미를 이렇게 설명했다. 둘 다 가난한 서얼 출신이었지만, 서로의 삶을 깊이 공감하는 모습을 엿볼 수 있다.

“야뇌(野餒)는 누구의 호(號)인가 하니, 나의 벗 백영숙(白永叔: 영숙은 백동수(白東修)의 자)의 자호(自號)이다. 내가 영숙을 보매 기이하고 훌륭한 선비인데, 무엇 때문에 어리석고 비루함을 자처(自處)하는가? 나는 그 까닭을 알고 있다. 대체로 사람이 시속에서 벗어나 군중에 섞이지 않는 선비를 보면 반드시 조롱하기를, ‘저 사람은 얼굴이 순고하고 소박하며, 의복이 시속을 따르지 아니하니 야인(野人)이로구나. 언어가 질박(質朴)하고 성실하며 행동거지가 시속을 따르지 아니하니 뇌인(餒人)이로구나.’라고 한다. 그런 이유로 그와 함께 어울려 주지 아니한다.

온 세상이 모두 이러하니 이른바 ‘야뇌’라고 하는 자도 홀로 행하여 다난(多難)하고 세상 사람들이 자기와 함께 어울려 주지 않는 것을 탄식하고 후회하기도 한다. 그 순박한 것을 버리거나 부끄러워하여 그 질실(質實)한 것을 버리고서 점차로 박한 것을 좇아가니 이것이 어찌 진정한 야뇌이겠는가? 참으로 야뇌스러운 사람은 또한 볼 수 없는 것이다.

영숙은 고박(古樸)하고 질실한 사람이라 차마 질실한 것으로써 세상의 화려한 것을 사모하지 아니하고, 고박한 것으로써 세상의 간사한 것을 따르지 아니하여 굳세게 우뚝 자립해서 마치 저 딴 세상에 노니는 사람과 같다. 그러므로 세상사람 모두가 비방하고 헐뜯어도 그는 조금도 야(野)한 것을 뉘우치지 아니하고 뇌(餒)한 것을 부끄러워하지 아니하니 이야말로 진정한 야뇌라고 이를 수 있지 않겠는가? 이러한 것을 누가 알 것인가? 나만이 잘 알고 있으니 그렇다면 ‘야뇌’라고 이르는 것은 세상 사람들은 하찮게 여기는 것이지만, 나는 그대에게 희망을 버리지 않고 기다리는 마음이다.”

백동수는 ‘야인(野人)’이며 ‘뇌인(餒人)’이었다. 거친 들판에 홀로 굶주림을 감내하며 길을 걷는 구도자의 모습이다. 어찌보면 슬픈 당대의 현실을 반영하고 있다. 반쪽짜리 양반, 서얼의 슬픔은 죽어서도 잊혀지지 않았을 것이다.

그의 증조부는 함경도·황해도·평안도 병마절도사를 지낸 이름난 장수 백시구(白時耉)였다. 조부는 백상화(白尙華)인데, 서자였다. 당연히 그의 아버지인 백사굉(白師宏)도 서자였고, 백동수도 마찬가지였다. 그 피는 대물림되는 것이었고, 그 속박은 자연스레 ‘야뇌(野餒)’를 품어낸 것이었다.

때로는 이별로 기회를 얻는다

백동수는 스물아홉인 1771년(영조 47)에 식년무과에 합격했다. 그러나 세상은 아무도 그를 알아주지 않았다. 그저 무과 합격증만 손에 쥐고 관직에 출사하는 날을 기다렸지만, 세상은 기회를 주지 않았다. 그렇게 백동수는 가족을 거느리고 강원도 인제의 기린협으로 조용히 떠났다. 거추장스러운 세상의 굴레를 잠시라도 떨쳐 버리기 위함이었다.

길 떠나는 삶은 아쉬움만 가득하다. 백동수의 능력을 누구보다 잘 알고 있었던 백탑파의 스승격이었던 연암 박지원은 이 소식을 듣고 짧은 편지 한통을 남겼다. 읽어보면, 구구절절 슬픔이 묻어 있다.

“인재(靭齋) 백동수(白東修)는 장군 집안의 자손이다. 그 조상 중에 충성을 다하여 나라에 목숨 바친 이가 있어서 이제까지도 사대부들이 그를 슬프게 여긴다. 백동수는 전서(篆書)와 예서(隸書)를 잘 쓰고 전장(典章)과 제도(制度)도 익숙히 잘 알며, 젊은 나이로 말을 잘 타고 활을 잘 쏘아 무과에 급제하였다. 비록 시운(時運)을 타지 못해서 작록(爵祿)을 누리지는 못하였으나, 임금에게 충성하고 나라를 위해 죽을 그 뜻만은 조상의 공적을 계승함직하여 사대부들에게 부끄럽지 않았다.

아! 이런 백동수가 무엇 때문에 온 식구를 거느리고 강원도의 땅으로 가는 것인가? 백동수가 일찍이 나를 위해서 황해도 금천(金川)의 연암협(燕巖峽)에 집터를 살펴 준 적이 있었는데, 그곳은 산이 깊고 길이 험해서 하루 종일 걸어가도 사람 하나 만나지 못할 정도였다. 갈대숲 속에 둘이 서로 말을 세우고 채찍을 들어 저 높은 언덕을 구분하며, ‘저기는 울을 쳐 뽕나무를 심을 만하고, 갈대에 불을 질러 밭을 일구면 일 년에 조(粟) 천 석은 거둘 수 있겠다.’ 하면서 시험 삼아 부시를 쳐서 바람 따라 불을 놓으니 꿩이 깍깍 울며 놀라서 날아가고, 노루 새끼가 바로 앞에서 달아났다. 팔뚝 소매를 걷어붙이고 쫓아가다가 시내에 가로막혀 돌아와서는 나를 쳐다보고 웃으며, ‘인생이 백 년도 못 되는데, 어찌 답답하게 나무와 돌 사이에 거처하면서 조 농사나 짓고 꿩·토끼나 사냥한단 말입니까?’라고 말했었다.

이제는 백동수가 기린협에 살겠다며 송아지를 등에 지고 들어가 그걸 키워 밭을 갈 작정이고, 된장도 없어 아가위나 담가서 장을 만들어 먹겠다고 한다. 그 험색하고 궁벽함이 연암협에 비길 때 어찌 똑같이 여길 수 있겠는가. 그런데도 나 자신은 지금 갈림길에서 방황하면서 거취를 선뜻 정하지 못하고 있는 형편이니, 하물며 백동수가 떠남을 말릴 수 있겠는가. 나는 오히려 그의 뜻을 장하게 여길망정 그의 궁함을 슬피 여기지 않는 바이다.

그 사람의 떠남이 이처럼 슬피 여길 만한데도 도리어 슬피 여기지 않았으니, 선뜻 떠나지 못한 자에게는 더욱 슬피 여길 만한 사정이 있음을 짐작할 수 있다. 음절이 호방하고 웅장하여 마치 고점리(高漸離)의 축(筑) 치는 소리를 듣는 듯하다.”

-인제 기린면(麒麟面)의 산골짜기로 들어가는 백동수에게 증정한 서문-

<『연암집(燕巖集)』 제1권 연상각선본(煙湘閣選本>

박지원도 인정한 실력자. 글도 출중하고 무예실력은 더 뛰어났던 백동수는 ‘야뇌(野餒)’라는 자호처럼 세상에서 잊혀져 갔다. 더 구차한 해설을 덧붙일 필요 없이 그들이 나눴던 편지이야기만으로도 차고 넘치도록 이해가 간다.

그런 백동수 스스로의 유폐 생활을 마무리하고 세상 밖으로 꺼내준 사람이 바로 정조였다. 물론 그의 매부인 이덕무의 진실어린 인재천거가 한몫했을 것이다. 그렇게 백동수는 장용영초관이 되어 조선 최후의 무예서인 『무예도보통지』를 그의 벗들과 함께 작업했다. 그 얼마나 가슴 뛰도록 기뻤던 일이 아니었겠는가! 누군가 자신의 가치를 알아주는 것만으로도 세상은 축복된 삶인 것이다. 그것이면 족하다.