- 봄 햇살같은 친구가 그립다

여기 한시 한 편이 있다.

방안에 귀한 그림 한 점을 펼쳐 놓고는 이리저리 마음 가는대로 눈길을 따라 살펴보는 광경이다. 잠시 마음의 여유 한 자락 붙잡고, 그 사람이 되어 천천히 읽어 보자.

“秋陽照室 (추양조실)

展卷遊神 (전권유신)

觀其花木之幽深 (관기화목지유심)

烟水之縈紆 (인수지영우)

新林嘉石之窈窈 (신림가석지요요)

與夫開樽拓窓之人焉 (여부개준척창지인언)

噫 安得與斯人共享此樂也 (희 안득여사인공향차락야)”

가을볕이 방에 비친다.

그림을 펼쳐 놓으니 정신이 노닌다.

그림을 들여다보니 꽃나무가 그윽히 깊다.

안개 낀 강물은 둘레를 휘어 감싼다.

봄 숲에 아름다운 바위는 그윽하고도 그윽하다.

그 그림 속에서 술 단지를 놓고 들창을 열고 있는 사람을 본다.

아~! 어이해야 이 사람과 더불어 그 즐거움을 함께 누려볼거나.

이 시는 초정 박제가(朴齊家, 1750~1805)가 문형산의 화첩에 쓴 발문(題文衡山畵帖後跋)에 들어가 있는 시 한편이다. 사나웠던 여름 햇살이 뒤로 물러가고, 창문 너머로 가을볕이 포근하게 감겨 들어온다. 그리 넓지 않은 방이지만, 그 햇살을 이불삼아 늦잠을 자도 좋은 그런 날이다.

그 방 한가운데 귀한 화첩을 펼쳐 놓고 마음을 가다듬는다. 그림 안에 있는 그윽한 꽃나무에 눈길이 간다. 자욱한 안개가 강물을 따라 꽃나무를 휘어 감싸 흐른다. 그 옆에는 새싹 푸른 큰 바위가 고즈넉이 앉아 있다. 그 아래 작은 집에 한 사람이 있다. 누구를 기다리는지는 모르나 술 단지 한 개가 들창 너머로 살포시 엿보인다.

굳이 술 한사발이 아니라도 좋다. 그저 마음 편히 이야기 나눌 친구가 그리울 뿐이다. 저 그림 속에 있는 그와 함께 즐거움을 나눌 수 있는 방법이 있을까? 하는 짧은 상상을 해본다. 볕 좋은 가을날, 방안에는 그림 한 폭이 펼쳐 놓고 친구를 그리워한다. 그저 눈빛만 봐도 서로 마음이 전해지는 친구.

그런 사람을 그리워하는 『정유각집(貞蕤閣集)』에 들어 있는 박제가의 시 한편이다. 박제가도 서얼이었다. ‘천재 소년’이라고 서울 장안에 소문이 자자했을 정도로 그의 실력은 출중했다. 글씨와 그림은 물론이고 그의 시는 사람들에게 긴 여운을 남겼다. 그러나 세상은 그를 귀하게 여기지 않았다. 마음속에는 그만큼 울분이 쌓였다. 그런 그에게 벗이 있었다. 무인 백동수였다.

박제가는 1750년생, 백동수는 1743년생이다. 백동수가 일곱 살 많은 형이었지만, 서로 서얼이라는 신분적 슬픔과 북학(北學)이라는 새로운 문물을 함께 익히고자 했던 벗이었다. 무과시험에 급제했지만, 든든한 연줄이 없어 강원도 기린협으로 유배를 가듯 떠나는 백동수를 보며 서글픔이 몰려왔을 게다. 이제 정든 벗이 내 곁을 떠난다. 가난은 그렇게 조금씩 사람의 숨통을 조여 오는 것이다.

그 사람 옆에만 있으면 술주정을 해도 투기를 부려도 모두 받아줬던, 그런 벗이 떠난다. 아무리 능력이 출중해도 그놈의 신분이 뭔지, 그놈의 서얼이 뭔지, 도무지 시작의 기회조차 주지 않는 세상이 싫어지기도 했을 것이다.

- 편지에 마음을 담고, 다시 만나다

살기 위해, 사람들의 세상을 떠나 새소리만 가득한 강원도 인제 산골로 떠나는 백동수에게 아쉬움을 담은 긴 편지를 섰다. 그 제목이 「송백영숙기린협서(送白永叔基麟峽序)」 - ‘기린협으로 떠나는 영숙 백동수를 전송하며’ 라는 글이다. 조금 긴 편지지만 몇 문단을 살펴보자.

“(상략) 내 친구 백영숙(白永叔)은 재기(才氣)를 자부하며 이 세상에서 노닌지 30년인데도 마침내 곤궁하여 세상에서 대우받지 못하였다. 이제 장차 그 양친(兩親)을 모시고 끼니를 해결하러 깊은 골짜기로 들어가려 한다. 아아! 그 사귐은 곤궁함으로 맺어졌고, 그 대화는 가난함으로 채워졌다. 나는 그것이 못내 슬프다. 그러나 대저 내가 영숙(永叔)에게 있어 어찌 다만 곤궁한 때의 친구일 뿐이겠는가? 그 집에 이틀의 땔거리도 남아있지 않았음에도, 서로 만나면 오히려 허리에 차고 있던 칼을 끌러 술집에 전당잡히고서 술을 마셨고, 술이 거나해지면 큰 소리로 노래하며 업신여겨 꾸짖고 장난치며 웃어버리니, 천지의 비환(悲歡)과 세태(世態)의 염량(炎凉), 마음 맞음의 달고 씀이 일찍이 그 가운데 있지 않음이 없었다.

아아! 영숙(永叔)이 어찌 곤궁할 때의 벗이겠는가? 만약 그렇다면 어찌 그렇게 자주 나와 종유(從遊)해 마지않았더란 말인가? 영숙(永叔)은 진작부터 당시에 이름이 알려져, 사귐을 맺은 벗이 온 나라에 두루 퍼져 있었다. 위로는 정승(政丞)과 판서, 목사(牧使)와 관찰사(觀察使)에서, 그 다음으로 현달(顯達)한 사람과 이름난 선비들이 또한 이따금 서로 밀어 허락하였다. 그 친척과 마을 사람, 그리고 혼인으로 교의(交誼)를 맺은 이가 또 한둘이 아니었다. 대저 말 달리고 활 쏘며 칼로 치고 주먹을 뽐내는 부류와 서화(書畵)와 인장(印章), 바둑, 장기, 거문고와 의술(醫術), 지리(地理), 방기(方技)의 무리로부터 저잣거리의 교두꾼과 농부, 어부, 백정, 장사치 등의 천한 사내에 이르기까지 하루도 길에서 만나 정을 나누지 않은 날이 없었다.(하략)”

이 뒤에도 백동수와 함께 나눴던 추억들이 한 가득 등장한다. 그들의 우정은 ‘곤궁함으로 맺어졌고, 가난함으로 채워졌다(其交也以窮。其言也以貧)’는 말처럼 슬프도록 가난한 우정이었다. 배고픈 우정은 늘 술이 고프다. 값싼 탁주 몇 사발이라도 좋은 친구와 나눠 마시면 세상 시름이 조금은 사그러진다. 그런 친구가 깊고 깊은 강원도 인제의 산골짜기로 떠난다니 얼마나 허망했을까.

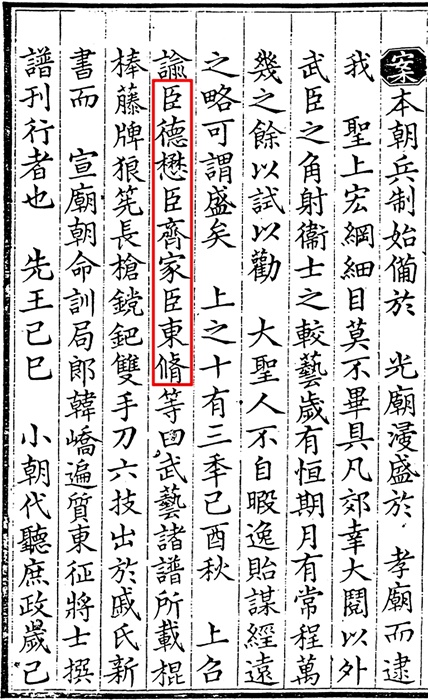

그리고 몇 년 후 송아지 들쳐 메고 깊은 산속으로 들어간 그가 다시 돌아왔다. 그립던 벗, 백동수가 돌아왔다. 정조의 부름을 받고 장용영 초관이 되어 당당하게 관복을 입고 서로 마주하는 시절이 왔다. 그렇게 박제가는 『무예도보통지』의 모든 글씨를 한자 한자 정성을 다해 써내려갔다. 백동수는 무예의 한 자세 한 자세를 직접 펼쳐보였고, 이덕무는 그 무예에 관한 모든 고증내역을 살펴 정리한 것이다.

그 다정한 벗들의 소중한 마음이 이 병서에 담긴 것이다. 그렇게 봄 햇살같은 시절은 흘렀다. 야속하지만, 그 후 2년 후인 1792년 9월 20일에는 초정의 부인 덕수 이씨가 죽었다. 넉 달 뒤에는 이덕무가 죽어버렸다. 그리고 백탑파로 함께했던 친구들은 지방관으로 여기저기 뿔뿔이 흩어져 버렸다. 백탑 아래는 쓸쓸함만이 감돌았다. 세월이라는 것이 삶을 씁쓸하게 한다.

철부지 학부시절 막걸리 한 사발 나누며 긴 한삼자락 펄럭이며 탈춤 추던 기억들. 쏟아지는 굵은 소나기 속에서 한 칼 힘차게 내려 긋던 칼의 기억들. 그런 젊은 날의 가난했지만, 뜨거웠던 기억이 못내 그리운 날이다. 아, 아스라이 멀어져간 추억들이여... 친구들이여...