“조동례입니다. 기억하시나요?”

참 싱거운 사람 같으니...내 나이에 벌써 치매가 올 리 없는데 그대 이름을 어찌 모를 수가 있겠나.

허긴 요새 깜박깜박 이상신호가 오긴 한다. 사람 이름이 잘 기억나지 않는다. 한 때 주변인 수십 명의 전화번호와 주소까지 모두 외웠었는데. 웬만한 노래 가사 2절은 물론, 국민교육헌장도 막힘없이 줄줄 외웠는데 이젠 가물가물하다. 내 친구 한명은 지금도 자신 외삼촌 군번을 잊지 않고 있다는데 말이다.

조동례 시인은 수원지역에서 함께 활동했던 사람이다. 나이는 나보다 너댓살인가 적다. 고향은 순천인데 수원에서 꽤 오래 살았다.

가끔씩 문학모임이나 술자리에서 만나도 별로 말이 없었다.

그래도 언젠가 뜻이 맞아 몇몇이 1박2일 여행을 떠난 적이 있다. 아, 구례 쌍계사 앞 민박집, 지금도 귀에 생생한 세찬 물소리가 들리는 그 집에서도 그는 말을 아꼈다.

이런 시를 쓰려고 그랬는지.

당신을 안기엔 내가 너무 작아/당신에게 안기려 내가 다가갑니다/오르고 오르면/당신 품이려니 생각했는데/다가갈수록/바라보던 당신 보이지 않고/낯선 잡목만 무성합니다//당신 품에 있어도 당신 볼 수 없으니/더 오를 무엇도 없어/바라보던 곳으로 돌아서는데/오르던 길은 우거져 보이지 않고/내 안의 그리움만 산이 되었습니다/무장무장 커가는 산이 되었습니다 -조동례 시 ‘산’

어느 순간 그는 수원에서 사라졌다. 내 원래 무심한 사람이긴 하지만 그도 참 무심했다. 간다는 전화 한통 없었다.

나중에야 고향 순천에서 찻집을 한다는 소식을 들을 수 있었다. 그리고 그 뿐이었다. 몇 년의 세월이 흘러 술자리에서 그의 이야기가 나왔다. 나의 인간성을 자책하며 곧바로 전화를 했지만 받지 않았다.

또 몇 년이 흘렀다. 북유럽에서 산다는 풍문이 들렸다. 알고 보니 북유럽이 아니라 알래스카였다. ‘그 춥고 외진 곳을 어인 일로 갔을꼬, 어찌 한국을 떠났을꼬’ 궁금했지만 알 길은 없었다.

어디에선가 “나이 쉰다섯에 알라스카로 간 시인이 있다. 사랑 따라가거나, 사랑 찾아간 것도 아니요, 돈 벌러 간 것도 아닌 쉰다섯에 살러 갔다.”는 글을 읽긴 했다.

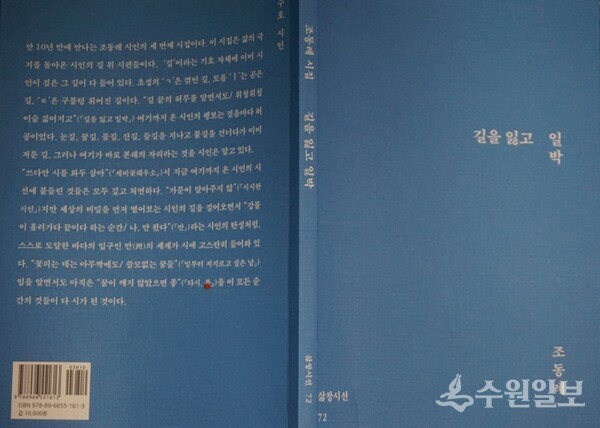

그리고 이번에 전화를 받은 것이다. ‘길을 잃고 일박’이란 시집을 냈고 동수원 쪽 곤드레밥집에서 조촐한 출판기념 모임을 한다는 내용이다.

암, 당연히 가야지. 어디서 길을 잃고 어떤 곳에서 일박을 했는지는 중요치 않다. 사람마다의 길이 있고 정처가 있는 것이지. 그저 건강한 그의 얼굴을 보고 싶었다.

출판기념회가 있는 토요일 오후는 참 바빴다. 내가 관계하는 신문사가 이전하는 날이었고 (사)화성연구회와 (재)정조인문재단이 주최하는 ‘수원화성 예술적 변주와 도시미학’ 학술회의가 있는 날이었다. 튀르키에 앙카라에서 교수를 하고 있는 막사발 장인 김용문 작가와도 만나기로 했다.

서둘러 식당으로 갔다.

오, 반가운 사람들도 보인다. 물론 가장 반가운 이는 조동례 시인이다.

밤낮 환한 백야 지나고/밤낮 캄캄한 알래스카 십이월‘세상이 어두워지자/자동차들 쌍불 켜고 다니는데/불 켜는 걸 깜빡 잊은 차 한 대/티눈처럼 박혀 있다/앞차 따라가는 동안 길 잃지 않겠지만/속도가 느려 앞차와 멀어지면/뒤차가 힘껏 불빛을 보내도/제 몸에 가려 어두운 길/앞이 캄캄해서야 비로소 불을 켠다//나도 내 눈 볼 수 없어/눈에 보이는 세상에 이끌려 살았다/어쩌다 거울 속 나를 착각하고/나 아닌 나를 흉내내며/세상 보는 눈 세상에 맞췄으니/세상 모든 불빛 꺼져야/본래 나를 보는 눈 뜰까 -‘저문 길’

조동례 시인이 10년 만에 펴낸 시집 ‘길을 잃고 일박’에 수록된 시다. ‘길을 찾아 가는 시인’ 조동례의 마음공부가 멀고 먼 그 길의 어느 지점에 와 있는지 알게 하는 시다.

조 시인은 ‘시인의 말’을 통해 “그 세월 속에는, 지진 7.0의 흔들림에도, 총기 사건 현장에서도, 식인 곰 그리즐을 만났어도 죽지 않고 살아남은 알래스카의 삶이 들어 있다. 극한 속 칼날 위의 삶이 책으로 나올지는 모르겠지만 제 무덤 자리에 알을 낳으러 가는 연어처럼 모든 흔적은 본래 자리로” 돌아간다고 말했다.

‘본래의 자리’라...우리 본래의 자리는 어디인가.

그날은 긴 이야기를 나누지 못하고 곧바로 헤어졌다. “오늘만 날인가. 다시 만나자”고 뒷날을 약속했다.